Por Eduardo Casas Herrer

Policía CNP, escritor y divulgador.

Introducción

A mediados de febrero de 1840, se desató un imponente temporal en el Mediterráneo noroccidental. Las fuerzas del viento eran tan peligrosas que los barcos, que navegaban con la única ayuda de sus velas, buscaron cualquier puerto, natural o construido, que les pudiera servir de refugio hasta que amainara.

Por la dirección en la que soplaba y la orientación del puerto de Barcelona, los que llegaron a él no estuvieron tan seguros como podían haber sospechado. Solo el esfuerzo de muchas personas —marineros y voluntarios— evitó que el desastre fuera mayor.

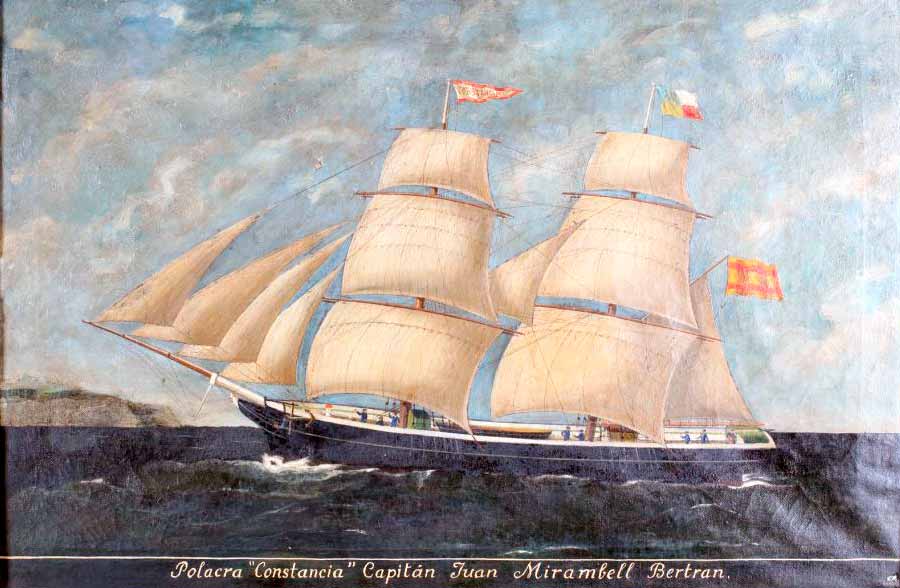

Las protagonistas de este sufrimiento fueron, sobre todo, tres polacras. Este tipo de nave era muy utilizada en el Mediterráneo y se puede considerar una evolución del jabeque.

De bordo bajo, aunque no tanto como su antecesor, tenían dos o tres palos verticales, y su aparejo era una mezcla entre cuadrado y latino, dependiendo del momento y del constructor.

Como tantas veces en aquella época, no hay una definición única y clara para identificar a una polacra. Visualmente, a menudo se confundían con bergantines, cuya principal diferencia es que aquellas no tenían cofas, lo que hacía más fácil la maniobra y requería menos personal para marinarlas.

Con los ajustados márgenes de los fletes mercantes, siempre parecía buena idea ahorrarse algunos sueldos, de ahí su popularidad.

La polacra Santiago

Así llegamos al 18 de febrero de 18401. Aquel día, bajo el mando de José Ferrer, la polacra Santiago navegaba rumbo a Marsella con un cargamento de azúcar, café y lana.

El capitán tenía ya sesenta años y una salud precaria. El barco era su único patrimonio y no lo tenía asegurado, quizá porque no disponía de fondos para ello o porque confiaba en su suerte.

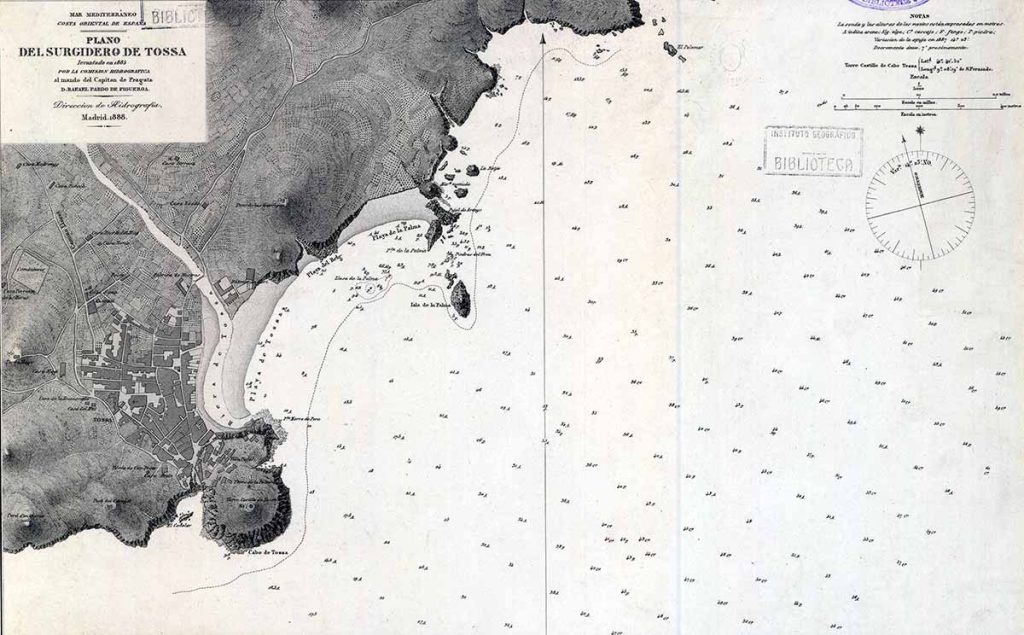

A la altura del cabo de Tossa recibió fuertes vientos de proa que le impedían avanzar, por lo que tuvo que ponerse a la capa2 para que no la destrozaran. Transcurrieron cinco días así, hasta que a las ocho de la mañana del día 23, con el mar cada vez peor, como la salud de Ferrer, decidieron refugiarse en Barcelona, a unas 40 millas al suroeste.

Como navegaban a favor del viento, en tan solo cuatro horas dieron fondo en su interior, asegurando la polacra con las anclas de proa y poa.

Como el tiempo estaba calmado, pensando que el peligro había pasado, el capitán bajó a tierra para recuperarse en cama de sus padecimientos, mientras la tripulación seguía a bordo, a las órdenes del contramaestre.

El temporal llegó a la ciudad a las nueve de la noche. Un fuerte viento norte-noreste azotó el puerto y los barcos que había en él. A las tres de la mañana falló el cable de popa y la Santiago empezó a garrear, lo que puso al límite también a la única ancla que quedaba.

De alguna manera —quizá no estaba tan enfermo como declaró más tarde—, Ferrer pidió ayuda en la Capitanía portuaria, mientras sus hombres hacían lo propio desde la borda hacia los barcos más cercanos. Antes de que nadie pudiera movilizarse, también cedió el único enganche y la polacra se deslizó hacia las rocas de las Atarazanas.

La tripulación abordó la lancha con lo puesto —no recogieron ni sus equipajes personales— y, a fuerza de remo, se salvaron in extremis.

Desde el muelle fueron testigos de cómo su buque se deshizo contra la muralla oeste. Nada se puso salvar, lo que supuso la ruina de su capitán que, además, era su dueño.

O eso afirmó en una carta que remitió a la prensa en marzo de ese año. Aunque José Ferrer es un nombre medianamente habitual, hay noticias abundantes de capitanes con ese nombre que siguen entrando y saliendo del puerto de Barcelona en meses posteriores al desastre, por lo que podemos dudar de su ruina3, no así del accidente, que fue ampliamente documentado en los periódicos de la época.

Los sucesos del día 24

No había acabado aquella borrasca. De hecho, empeoró y para el día siguiente, 24 de febrero, la situación era muy complicada para estar en el mar, con independencia del rumbo que se pretendiese tomar.

A las diez de la mañana, dos polacras, una francesa y otra toscana4, luchaban por conseguir embocar el puerto y resguardarse en su interior.

Los barceloneses se temían una mayor desgracia de la que ya había habido. Por lo menos, durante la noche no se había perdido ninguna vida.

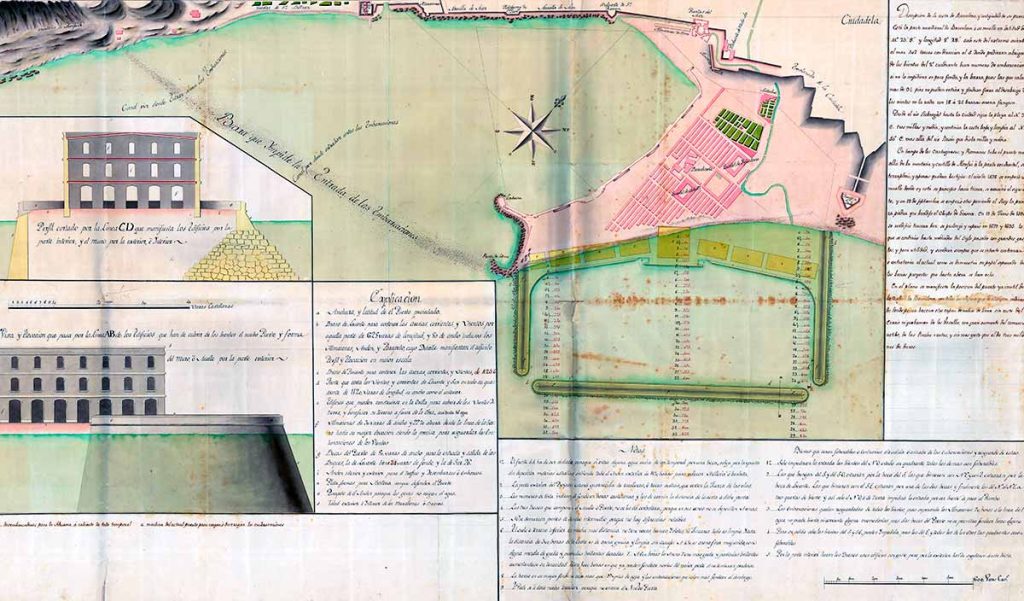

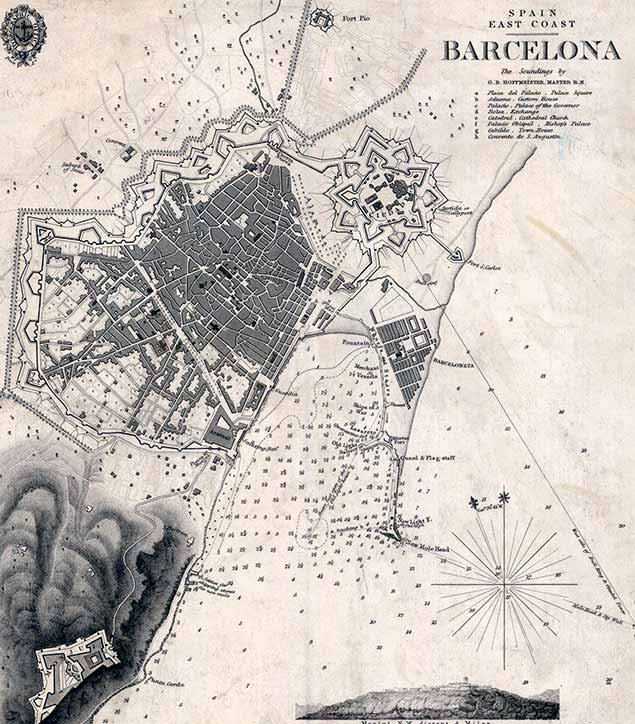

El puerto de Barcelona en 1840 era mucho más pequeño que en la actualidad. La bocana estaba al sur —como hoy—, pero su límite oeste lo definían la playa y bajíos del San Beltrán, sobre los que estaban las rocas de Atarazanas. Sus otros dos límites los marcaba el barrio de la Barceloneta.

De estos, en el este se situaban los muelles principales. Un nuevo espigón alargaba ese brazo más hacia el sur, incrementando así el tamaño del fondeadero. La linterna de la bocana antigua había quedado en un saliente interior de ese rompeolas, sustituida por la nueva que estaba, como es lógico, al final del mismo.

De Dunquerque, con 52 días de crucero a sus espaldas, llegaba la Seis Hermanos del capitán Juan Fournaire. De 104 toneladas, llegaba una carga de judías y aceite para Cette (en la actualidad, Sète),5 en el Languedoc francés.

Con rumbo opuesto iba la otra, de nombre Dos Hermanos, de 84 toneladas. Patroneada por José Tancredi, llevaba trigo a Argel.6

Llegaba la francesa más adelantada y a las once ya estaba en las inmediaciones del muelle nuevo, protegida de las rachas del este. Arrió las velas y lanzó las anclas, esperando estar a salvo y porque quizá no podía seguir más al norte dentro del refugio por los vientos contrarios.

Sin embargo, no había penetrado suficiente para estar al abrigo y estaba batida por las corrientes y la fuerte marejada. No tardó en perder un ancla y, como la Santiago horas antes, empezó a garrear hacia la costa opuesta.

Al cruzar la zona más abierta, las olas la barrían de proa a popa, llevándola hacia San Beltrán, en cuyas proximidades flotaban los restos del naufragio.

Las gentes de mar, impresionadas por el espectáculo y quizá sintiéndose culpables por la desgracia de la polacra española, decidieron impedir que se repitiera.

En el puerto había otros dos barcos toscanos, un aviso de diez cañones de la Marina Francesa —el Dupetit-Thouars7— y el falucho de resguardo marítimo Argos.

Su comandante, el alférez de navío Juan de Balboa, ordenó que partieran de inmediato las lanchas a intentar rescatarlo. Las francesas, marinadas cada una por un oficial, un guardiamarina y los remeros correspondientes, salieron casi a la vez, seguidas por las italianas que, por su posición, fueron las primeras en llegar.

Después de comunicarse a gritos con los tripulantes de la Seis Hermanos, éstos aceptaron la ayuda y les pasaron sus efectos más valiosos, para ponerlos a salvo en caso de que ocurriera lo peor.

Más y más gente acudía a la orilla a ver los esfuerzos por el rescate, coordinados por el capitán del guardacostas. El brigadier Antonio Mauri, gobernador interino de Barcelona, ya estaba avisado y mandó ayudar en todo lo posible.

Una lancha del gremio de mareantes —los especialistas en navegación— consiguió acercarse para lanzarle el extremo de un calabrote —maroma de gran grosor— aprovechando el empuje de una ola.

Luego remaron hasta la linterna antigua para entregarle el otro cabo a la multitud de hombres, mujeres y niños, que empezaron a halar con tal energía que en media hora sacaron a la polacra del peligro, con gran júbilo.

Mientras tanto, la Dos Hermanos, quizá con una tripulación más hábil, a fuerza de vela, con una maniobra de precisión que hizo pasar la proa muy cerca de la punta del muelle nuevo, ingresó en la relativa seguridad del puerto, donde atracó sin tener que lamentar daños.

Al día siguiente, Gauttier D’Arc, el cónsul francés en la ciudad, escribió8 al capitán general de Cataluña para agradecerle el comportamiento de los ciudadanos que salvaron la polacra. Distinguió por su nombre a dos tripulantes del Argos: De Balboa y a un marinero llamado José Visbat, del que no he encontrado ningún dato adicional.

La Seis Hermanos siguió su camino y no tenemos más noticias de ella tras ese incidente. La Dos Hermanos toscana, sin embargo, tuvo más problemas en su viaje a Argel.

El 7 de marzo la detuvo cerca de la isla de Cabrera el laúd guardacostas Fénix y la condujo al puerto de Palma, acusada de contrabando9. La causa no prosperó y el 30 de abril dejaba las Baleares para continuar el transporte del trigo.10

Notas

- Para este párrafo seguimos la narración del propio José Ferrer en su carta a El Guardia nacional (Barcelona). 4/3/1840 P.3

- Técnica para superar temporales marinos que consiste en crear una serie de fuerzas contrapuestas entre las velas de proa y las centrales que mantengan al barco vertical y en un buen equilibrio para que no lo vuelque una ola. A cambio, renuncia al avance, mientras va siendo arrastrado a sotavento.

- Por ejemplo, en El Guardia nacional (Barcelona). 18/6/1840 figura un José Ferrer a bordo de la polacra Venturosa, de nuevo rumbo a Marsella. También hay otro con el mismo nombre, capitán del Queche San Victoriano, que también va a esa ciudad francesa y a varias de la península (El Guardia nacional (Barcelona). 8/5/1840 P. 4, 12/7/1840 P. 3 16/7/1841, P.3, por poner tres ejemplos). Ninguno de los dos aparecen en la prensa antes del hundimiento de la Santiago, por lo que alguno (o ambos) podría ser nuestro arruinado marinero.

- Para este suceso, salvo que se especifique lo contrario, seguimos la narración en El Guardia nacional (Barcelona). 25-2-1840 P.3

- El Constitucional (Barcelona). 25/2/1840

- No aparece el nombre de esa polacra en el registro de entradas del puerto de Barcelona, por lo que debemos suponer que no llegó a amarrar, sino que partió en cuanto mejoró el tiempo. En El Constitucional (Barcelona). 26-2-1840, P.3 la nombran como Tancredi, pero no hay ninguna entrada de barco alguno con ese nombre. Sin embargo, en El Genio de la libertad (Baleares). 8/3/1840 P.3 hablan de una polacra cuyo capitán se apellida Tancredi y que estaba por Cabrera. Por las fechas y las distancias, es muy probable que sea esa. Sobre su tonelaje y manifiesto, El Genio de la libertad (Baleares). 2/5/1840 P.4

- El Constitucional (Barcelona). 27-2-1840 P.4 nombra al Dupetit-Thouars por su nombre. Los datos sobre el modelo y capacidades vienen de la web https://threedecks.org/index.php?display_type=show_ship&id=30576

- El Constitucional (Barcelona). 27-2-1840 P.4

- El Genio de la libertad (Baleares). 8/3/1840 P.2

- El Genio de la libertad (Baleares). 2/5/1840 P.4

Todo a babor Historia naval de España. Desde 2003.

Todo a babor Historia naval de España. Desde 2003.